‘특허’는 스타트업의 가장 강력한 무형자산이다. 사업 보호수단인 동시에 투자와 엑시트(Exit)를 위한 홍보수단이고, 관련 산업의 기술추이를 분석할 수 있는 ‘정찰 위성’의 역할을 하기도 한다.

그러나 한번 특허 등록을 하는 것만으로 지식재산 보호를 마쳤다고 생각하면 오산이다. 사업의 성장단계에 따라 특허 초기전략이 유용하지 않을 수 있기 때문이다.

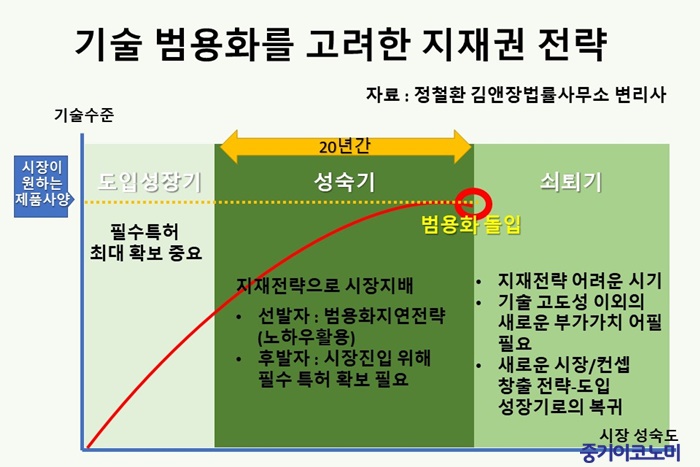

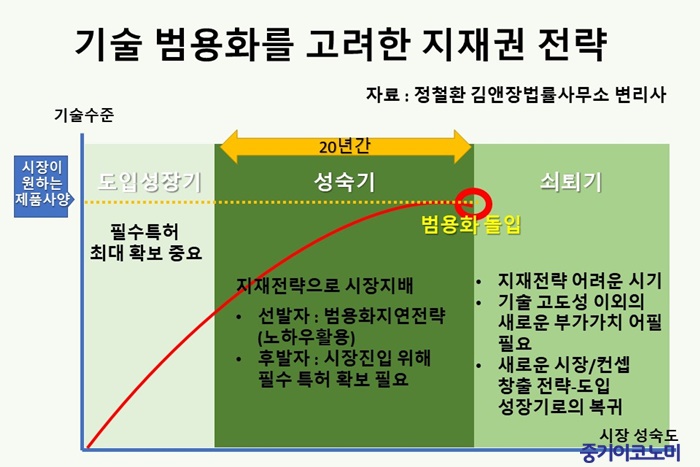

정철환 김앤장법률사무소 변리사는 한국무역협회와 법무부가 2일 개최한 ‘스타트업 지식재산권 이슈 특강’에서 “특허의 경우 특허만료 시점이 되는 20년이 되면 지식재산으로 보호가 안되고, 시장이 성숙해져 시장점유율을 모두 빼앗길 수 있다”며, “기업의 성장단계에 맞는 특허전략을 사업 초기에 마련해야 한다”고 강조했다.

일례로 1963년 태양광 모듈 양산을 시작한 일본의 샤프社는 2000년 이전까지 90%가 넘는 글로벌 시장점유율을 유지했다. 그러나 2010년 이후 샤프社의 글로벌 시장점유율은 3% 이하로 떨어졌다. 정 변리사는 특허의 권리보호 기간인 20년이 지나면 특허기술에 대한 방어가 불가능해지는 한편, 시장은 이미 성숙해져 카피제품의 수준도 높아져 원천기술 제품 점유율이 떨어질 수 밖에 없다고 설명했다.

기업 성장단계별로 특허 비즈니스 전략 필요

따라서 원천기술의 ▲도입성장기 ▲성숙기 ▲쇠퇴기에 따른 특허 비즈니스 전략이 필요하다고 정 변리사는 조언한다.

도입성장기에는 필수특허를 출원하고, 관련 특허의 질적·양적 확대를 통해 적극적인 특허방어 전략이 필요하다. 이어 시장성숙기에 해당하는 특허등록 후 20년 이내에는 이미 확보한 지재권 전략으로 시장을 지배하는 시기다.

<그래픽=채민선 기자> ©중기이코노미

회사의 고유 특허로 제조 가능한 제품 사양과 시장이 원하는 제품 사양이 같아지는 시기인 기술범용화 시기에 도달하면 곧바로 쇠퇴기에 진입한다. 따라서 정 변리사는 기술범용화 시기를 최대한 늦추는 것이 시장을 지배할 수 있는 기간을 오래 끌고 갈 수 있는 방안이라고 말했다.

기술범용화 시기를 늦추는 방법은 제품의 기술적 고도성을 만들어 내는 특허 이외의 요인을 정확히 파악하고, 이를 철저하게 영업비밀로 관리하는 것이다. 영업비밀의 경우 특허가 소멸된 이후에도 노하우로 유지할 수 있어 특허 외의 기술 등을 공개하지 않고 기술범용화 시기를 지연시킬 수 있다.

특허 만료기간 20년이 지났다면, 지재권 방어가 어려운 쇠퇴기에 해당한다. 이 시기에는 기술의 고도성 이외에 A/S, 디자인, 조작성, 현지화 등 새로운 부가가치로 시장에 어필하는 전략을 세원야 한다. 기존의 기술을 변형하거나 새로운 콘셉트로 새로운 시장을 창출한다면, 도입성장기로의 복귀도 가능하다.

일본 후지필름社의 경우, 필름 관련 지재권을 확보하고 필름시장을 지배해왔지만 기술범용화 시기와 쇠퇴기를 지나면서, 필름에 활용했던 콜라겐 기술과 항산화 기술을 화장품 분야로 확대해 새로운 사업영역을 개척한 사례가 있다.

정 변리사는 “초기에 기본 특허를 획득한 것으로 안주하고, 특허를 방치해서는 안된다”고 했다. IP정보를 분석하는 것만으로도 기업의 비즈니스가 어떤 위치에 있는지 일수 있고, 기술 성숙기와 범용화 시점을 예측할 수 있으며, 경쟁사의 신제품 출시시기 분석 등도 가능하기 때문에 특허정보 분석을 비즈니스 핵심전략으로 삼아야 한다고 강조했다.

중기이코노미 채민선 기자

<저작권자 ⓒ 중기이코노미. 무단전재 및 재배포 금지>